|

|

| |

|

Car-HiFi - FAQs

![]()

Diese Seite beantwortet folgende Fragen:

- Warum überhaupt umrüsten?

- Warum zusätzliche Endstufen?

- Wie viel Leistung braucht man? Was ist dB, sone, Phon?

- Warum so dicke Kabel? / Welchen Querschnitt braucht man?

- Was muss man an der

Stromversorgung verbessern? Wozu Elkos?

- Was bedeutet Class-T?

-> Welche Endstufentypen gibt es?

- Was ist mit Widerstand oder Impedanz gemeint?

- Wie werde ich Störungen los?

- Wozu ein Subwoofer?

- Wie verkabele ich die Anlage und welche Sicherung ist wo nötig?

- Wie verbinde ich Radio und Wechsler, die nicht von der gleichen Firma stammen?

- Wie teuer muss das alles sein?

- Um wie viel erhöht sich der Schalldruck genau?

- Was besagt der Dämpfungsfaktor beim Verstärker?

- Wie schließe ich einen externen MP3-Player an mein Autoradio an?

- Wie erfolgt der Anschluss einer Freisprecheinrichtung oder des Navis ans Radio?

- Wie wird eine Zweitbatterie angeschlossen?

- Ich habe nur farbige

Kabel keinen Stecker hinten im Autoradioschacht!

- Gibt es einen Standard-Stecker für Autoradios?

- Welche Kabel oder Pins werden zum Anschluss des Radios benötigt?

- Mein neues Werksradio speichert die Sender nicht nach dem Ausschalten, warum?

- In meinem VW habe ich mit dem neuen Radio keinen Empfang.

- Wie kann ich in meinem Opel die Multifunktionsanzeige auf Uhr stellen?

- Mein Auto funktioniert nicht mehr, wenn das Radio fehlt oder ersetzt wurde.

- Ich will einen Verstärker anschließen, das Radio hat aber keinen Cinch-Vorverstärker-Ausgang.

- Kann ich meine Lenkradfernbedienung mit einem anderen Autoradio weiter nutzen?

- Ich will einen PC im Auto nutzen, um preiswert MP3, Navi und DVD zu haben. Wie?

- Welche Lautsprechergröße

passt in mein Auto?

Weitere Fragen werden in den FAQs zu Lautsprecherbau

beantwortet.

1. Warum überhaupt die Anlage, vor allem das Radio

umrüsten?

Werksradios sind im Vergleich zu gleichwertigen Radios

der Car-HiFi-Hersteller im allgemeinen mindestens doppelt

so teuer. Und die besten Tuner, CD-Laufwerke und Wandler

werden hier nicht verbaut, obwohl diese Werksradios von

typischen Car-HiFi-Hersteller wie Becker, Blaupunkt,

Clarion, Nakamichi etc. hergestellt werden. Grund dafür

ist natürlich der enorme Kostendruck im Automotive-Sektor.

Das gilt auch für viele Hersteller, erst bei extrem teuren

Anlagen von z.B. Audi, BMW, Mercedes, Porsche, wo

spezielle Firmen dann doch etwas Geld nutzen dürfen, ist

die Qualität akzeptabel, allerdings steht auch hier der

dafür bezahlte Preis meist in keinem Verhältnis mehr zum

gebotenen.

So sollte bei Neuwagen die geringste Ausbaustufe von Radio

und Lautsprechern geordert werden, damit schon mal alle

notwendigen Kabel im Auto liegen.

Dann Werksschrott muss oft raus, vor allem die

Lautsprecher und billige Werksradios, deren Verkaufspreis

leider trotzdem bis zu 500 EUR betragen kann.

Ich habe auch mal eine Audi-BOSE-Anlage probegehört, für

eine 500-EUR-Anlage wäre die Qualität ja gerade so in

Ordnung, aber die Mehrere Tausend Euro, die sie haben

wollen, sind maßlos überzogen.

2. Warum zusätzliche Endstufen im Auto?

Zu einer Car-HiFi-Anlage gehören neben dem Autoradio und

den Lautsprechern zusätzliche Endstufen. Mit einer

einfachen Endstufe sind bei 12 V an einen 4 Ohm

Lautsprecher maximal 7 W Spitze (Impuls) erreichbar.

P=(U^2)/R, wobei U die Ausgangsspannung ist, die eine

Transistorstufe erzeugen kann. Sie erreicht maximal

(12/2-0,8) V = 5,2 Vss = 3,7 Veff. So sind dauerhaft

(P=Ueff*Ueff/R) 3,5 W (Sinus) möglich. Durch Brücken von 2

Endstufen (etwa die doppelte Ausgangs-Spannung) ist knapp

etwa vierfache Leistung (also 14 W) möglich. Mehr geht bei

12 V nicht. Also ist bei theoretischen 27 W (maximal,

Impuls) Schluss, an 4 Ohm wohlgemerkt. Höhere Spannungen

(48 V) in Mild-Hybrid-Fahrzeugen werden normalerweise

nicht verwendet.

Das ist auch der Grund, weshalb man Brücken-Radioendstufen

nicht einfach weiter brücken kann, da alle Endstufen, die

gleichen Versorgungsspannungspotenziale haben.

Das Kfz-Bordnetz bietet durch die Lichtmaschine noch etwa

15 % mehr Spannung, was die theoretische Ausgangsleistung

noch mal etwas (bis max. 19 W) ansteigen lässt. An 2 Ohm

ist so durch die halbe Impedanz noch eine

Leistungsverdopplung auf knapp 40 W sinus (etwa 70 W

Impuls) drin, dabei fließen jedoch schon mehrere Ampere

allein in den Lautsprecherleitungen, so dass selbst bei 4

Endstufen 20-A-Sicherungen notwendig wären. Die realen

Ausgangsleistungen liegen nochmals darunter, da es weitere

Verluste gibt und der Klirrfaktor mit höherer Leistung

ansteigt. Laut Normen (HiFi) darf er bei der Sinusleistung

aber max. 0,1 % betragen. Die oft von den Herstellern

angegebenen Ausgangsleistungen, auch wenn sie dauerhaft

erzielt werden, liegen höher, da man hier höhere

Klirrfaktoren (teilweise bis 1 %, also hörbar) in Kauf

nimmt.

Neue Autoradios besitzen MOSFET-Endstufen, gebrückt sind

damit bei 12 V (durch fehlende Sättigungsspannung)

theoretisch bis maximal 25 W sinus erreichbar. (Mehr geht

mit class-H siehe unter Punkt 6.)

Auch geben die Radiohersteller oft die Ausgangsleistung

bei einer Betriebsspannung von z.B. 14,4 V an, die aber

unter normalen Umständen nicht dauerhaft im Fahrzeug

auftreten, bei nicht laufendem Motor schon mal gar nicht.

Um höhere Leistungen zu erreichen, sind höhere Betriebsspannungen (meist zwischen 25 und 80 V) nötig, die in externen Endstufen durch zusätzliche Netzteile erzeugt (transformiert) werden. Die kosten natürlich auch mehr. Diese Netzteile in den Verstärkern bestimmen auch maßgeblich die Qualität (Stabilität, Sauberkeit) der Endstufe. Hier handelt es sich hier ausnahmslos um primäre Schalternetzteile.

3. Wie viel Leistung braucht man?

Leistung ist nicht alles. Da das menschliche Gehör

logarithmisch arbeitet, wird für die doppelte Lautstärke

(+10 dB) nun mal die 10-fache(!) Leistung benötigt. Oft

werden aber größere Endstufen zur Klangverbesserung bei

kleineren Lautstärken eingesetzt, da bei stärkeren

Netzteilen geringere Spannungsschwankungen auftreten.

Aber natürlich gilt "Viel hilft viel": Um große

Lautstärken zu erreichen, benötigt man nun mal auch hohe

Leistungen.

Der Einfluss der Leistung wird aber oft überschätzt, dazu

ein Beispiel: Ein 38 cm Subwoofer mit einem hohen

Wirkungsgrad mit einem Kennschalldruck von 94 dB (1 W, 1m)

an einer 100 W-Endstufe ist lauter (114 dB SPL) als einer

mit 84 dB an einer 800-W-Endstufe (113 dB SPL). Um dadurch

von vornherein Missverständnisse auszuschließen, ist eine

Schalldruckberechnung in meinem Programm BassCADe enthalten. Aber 1 dB ist

als Lautstärkeunterschied quasi unhörbar.

Bei Lautsprechern gibt man den Kennschalldruck und die

Maximalleistung an: Der Kennschalldruck gibt den

Schalldruck z.B. 90 dB SPL bei 1 Watt in 1 Meter

Entfernung an. Durch zusätzliche Leistung steigert sich

nun der Schalldruck: z.B. bei 10 W auf 100 dB SPL und bei

100 W auf 110 dB SPL. Da aber auch die Belastbarkeit durch

die Wärmeentwicklung in den Schwingspulen ihre Grenzen

haben, erhöht man den Schalldruck weiter durch die Anzahl

der Lautsprecher, da mehr Chassis eine höhere

Belastbarkeit haben, und sich Membranfläche und linearer

Hub nicht beliebig steigern lassen, ohne andere

Verschlechterungen zuzulassen. Es erhöht sich auch die

Temperatur der Schwingspule, so dass der Widerstand

ansteigt und sich damit die abgegebene Leistung nicht

weiter erhöhen lässt.

Rechen-Regeln:

Das Dezibel ist das 10-fache eines (dekadisch)

logarithmierten Leistungsverhältnisses: =10*lg(P2/P1)

oder das 20-fache des Spannungs- (=20*lg(U2/U1)) oder

Stromverhältnisses (=20*lg(I2/I1)).

| halbe Lautstärke: -10 dB (typisch,

frequenzabhängig) |

doppelte Lautstärke +10 dB (typisch, frequenzabhängig) |

| halber Schalldruck: -6 dB | doppelter Schalldruck: +6 dB |

| halbe Leistung: -3 dB | doppelte Leistung: +3 dB |

| vierfache Leistung: +6 dB | zehnfache Leistung: +10 dB |

| doppelter Abstand: -6 dB | doppelte Anzahl (+3 dB ... +6 dB) (Siehe Punkt 13) |

Für den absoluten Schalldruck gelten als Richtwerte 0 dB SPL als Hörschwelle (20 ubar) und 120 ... 140 dB SPL als Schmerzschwelle.

sone?

Diese Pseudoeinheit wurde zusätzlich geschaffen, um das menschliche Lautstärke-Empfinden mathematisch einfacher vergleichbar zu machen.

| 0,25 sone = 20 dB SPL |

0,5 sone= 30 dB SPL |

1 sone = 40 dB SPL |

| 2 sone = 50 dB SPL |

3 sone = 56 dB SPL |

4 sone = 60 dB SPL |

Phon?

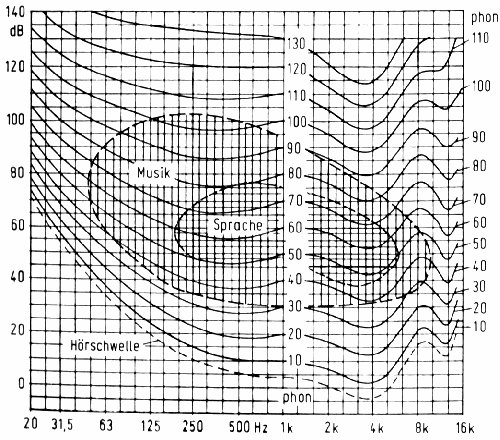

Mit der Einheit phon wird nun die Abhängigkeit der Frequenz zwischen empfundener Lautstärke und realem Schalldruck gebracht.

60 dB SPL sind bei 1 kHz auch 60 phon. Aber um die empfundene gleiche Lautstärke bei niedrigen Frequenzen zu erhalten benötigt man einen Schalldruck der auch über 90 dB SPL liegen kann. Wie man im Diagramm unten sieht, ist das Ohr bei niedrigen Lautstärken deutlich unempfindlicher für niedrige und hohe Frequenzen. Also bei linearen Einstellung klingt es immer "mittiger", das behebt die Loudness-Funktion am Radio.

Quelle: Fellbaum, Klaus: Elektronische Sprachsignalverarbeitung

4. Warum so dicke Kabel und welche Kabelquerschnitte

werden im Auto benötigt?

Da im Auto im Gegensatz zum Home-HiFi geringere

Spannungen (12 ... 14V statt 230 V) herrschen, aber man

ebenfalls große Leistungen haben will, sind Ströme um ein

Vielfaches (ca. 20-fach) höher. Damit am Leitungsende noch

genug Spannung ankommt und die Kabel nicht brennen sind

große Leitungsquerschnitte erforderlich. Denn es gilt

U=I*R, das heißt, dass durch den 20-fach höheren Strom

auch die 20-fache Spannung über das gleiche Stück Kabel

abfällt. So braucht man sich nicht wundern, dass solche

daumendicken Kabel im Auto verlegt werden, es fließen bei

großen Endstufen Ströme, mit denen man auch schweißen

könnte.

Die maximale elektrische Spannung des Kabels hängen

hingegen hauptsächlich von der Isolierung ab.

dazu folgende Tabelle (auszugsweise DIN 57100 Teil

523/430) Das sind alles die Maximalwerte (Dauerströme) der

Kupfer-Leitung, die nicht überschritten werden dürfen.

Die Nennströme der Sicherungen müssen jedoch geringer

gewählt werden. (Angenommen wird Kabel Gruppe 2 für

bewegliche Leitungen.)

| Drahtquerschnitt | d (mm) | AWG | R (mOhm/m) | max. Strom (A) | Sicherung (A) | Power-Kabel: max Leistung @ 12V/14V | LS-Kabel: max. Leistung an 4 / 8 Ohm |

| 0,05 mm² |

0,25 |

30 |

340 |

1 |

- |

12 W / 14 W |

4 W / 8 W |

| 0,14 mm² |

0,42 |

25 |

121 |

2 |

- |

24 W / 28 W |

16 W / 32 W |

| 0,25 mm² |

0,56 |

23 |

68,0 |

4 |

- |

48 W / 56 W |

64 W / 128 W |

| 0,34 mm² |

0,67 |

22 |

48,6 |

6 |

- |

72 W / 84 W |

144 W / 288 W |

| 0,5 mm² | 0,80 | 20 | 34,0 | 9 | 6,3 |

108 W / 126 W |

324 W / 648 W |

| 0,75 mm² | 0,98 | 19 | 22,7 | 12 | 10 |

144 W / 168 W | 576 W / 1152 W |

| 1,0 mm² | 1,13 | 18 | 17,0 | 15 | 10 | 180 W / 210 W | 900 W / 1800 W |

| 1,5 mm² | 1,38 | 16 | 11,3 | 18 | 16 (10) |

216 W / 252 W | 1296 W / 2592 W |

| 2,5 mm² | 1,78 | 14 | 6,80 | 26 | 20 | 312 W / 364 W | 2,7 kW / 5,4 kW |

| 4 mm² | 2,26 | 12 | 4,25 | 34 | 25 | 408 W / 476 W | 4,6 kW / 9,2 kW |

| 6 mm² | 2,76 | 10 | 2,83 | 44 | 35 | 528 W / 616 W | 7,7 kW / 15,5 kW |

| 8 mm² | 3,19 | 8 | 2,13 | (50) | (40) | 600 W / 700 W | - |

| 10 mm² | 3,57 | 7 | 1,70 | 61 | 50 | 730 W / 850 W | - |

| 16 mm² | 4,51 | 5 | 1,06 | 82 | 63 | 980 W / 1100 W | - |

| 21 mm² | 5,1 | 4 | 0,83 | (90) | (70) | 1080 W / 1260 W | - |

| 25 mm² | 5,6 | 3 | 0,68 | 108 | 80 | 1,3 kW / 1,5 kW | - |

| 35 mm² | 6,7 | 2 | 0,49 | 135 | 100 | 1,6 kW / 1,8 kW | - |

| 42 mm² |

7,4 |

1 |

0,41 |

(150) |

100 |

1,8 kW / 2,1 kW |

- |

| 50 mm² | 8,0 | 0,34 | 168 | 125 | 2,0 kW / 2,3 kW | - | |

| 53 mm² |

8,3 |

1/0 |

0,32 |

(175) |

125 |

2,0 kW / 2,3 kW |

- |

| 67 mm² |

9,3 |

2/0 |

0,25 |

(180) |

(125) |

2,0 kW / 2,3 kW |

- |

| 70 mm² | 9,4 | - |

0,24 | 207 | 160 | 2,4 kW / 2,8 kW | - |

| 85 mm² |

10,4 |

3/0 |

0,20 |

(225) |

(175) |

2,7 kW / 3,1 kW |

- |

| 95 mm² | 11,0 | - |

0,18 | 250 | 200 | 3,0 kW / 3,5 kW | - |

| 107 mm² |

11,7 |

4/0 |

0,16 |

250 |

(200) |

3,0 kW / 3,5 kW | - |

Die größten, üblichen Querschnitte nach AWG sind 000 (3/0) =85 mm² und 0000 (4/0) =105 mm²

Für mehr Informationen dazu siehe unter wikipedia. oder auf folgender conelek-Seite.

Bei der Leistungsangabe (Power-Kabel) handelt es sich um die Leistungsaufnahme des Amps und nicht um die Ausgangsleistung!

Der Durchmesser d errechnet sich direkt aus dem Querschnitt und ist der minimal mögliche bei starrem Draht. R ist der elektr. Widerstand des Kabels bei 1 m Länge in Milliohm.(rho=0,0170)

P = U*I = R*I*I = U*U/R

P Leistung in Watt (W)

U Spannung in Volt (V)

I elektrischer Strom im Ampere (A)

Bei der Auswahl des Stromversorgungskabels werden alle Ausgangsleistungen addiert, dann mit 1,5 multipliziert, um die Verluste einzubeziehen Angenommener Wirkungsgrad etwa 0,7 (praktisch liegt er zwischen ca. 50...78 %) bei AB-Endstufen. Dieser Typ ist der am meisten benutzte im Home- und Car-HiFi-Bereich. (Mehr dazu unter FAQ 6)

Da jedoch der Maximalpegel nicht ständig den maximalen

Strom fließen lässt, liegt der Dauerstrom etwas darunter,

auch weil Elkos die Endstufe puffern.

Je nach Aussteuerung kann der Wirkungsgrad auch bei

AB-Endstufen stark abfallen. Wenn man auf der sicheren

Seite liegen will, nimmt man deshalb etwa die doppelte

Ausgangsleistung (Sinus) als Nennleistung an.

Beispiel:

Verwendet wird eine Endstufe mit 4x120 W an je 4 Ohm.

Daran werden auch 4 Lautsprecher mit dieser Impedanz

angeschlossen.

Ausgangsleistung => 4 * 120 W = 480 W

(gesamt)

Leistungsaufnahme => 2 * 480 W = 960 W

(angenommen 50 % Wirkungsgrad)

Strom => 960 W / 13,5 V = 71 A

in Tabelle schauen

=> mind. 16 mm², besser 25 mm², denn viel hilft viel,

bei niedrigeren Leistungen lieber größere Querschnitte

wählen, um Verluste der Kabel zu minimieren. Bei hohen

Leistungen ist eine Verkürzung der Kabel sinnvoll, was

durch eine intelligente Verlegung oder Ergänzung einer 2. Autobatterie im Kofferraum

möglich ist.

denn:

angenommen U=13,5 V

Widerstand der Leitung: R = roh * Länge[m]/Querschnitt[

mm²]

roh (spez. el. Widerst.) ist abhängig vom Material: roh =

0,0161 (Silber); 0,0170...,0178 (Kupfer); 0,023

(Gold); 0,030(Alu); 0,11 (Zinn); 0,13 (Eisen)

Beispiel: R1 (Cu, 4 m,10 mm²) = 6,8 mOhm

Angenommen wird, dass 2 Kabel mit diesem Querschnitt (+

und -) nach hinten geführt werden, ohne zusätzliche Erdung

der Endstufe an der Karosserie, das heißt R=13,6 mOhm.

Spannungsabfall U=R*I

Bei 60A Dauerstrom fallen bei 10 mm² ca. 0,816 V (!) ab,

d.h. es kommen nur etwa 93,96 % der Spannung (12,68 V) am

Ende an! Bei Verwendung von 25 mm²-Kabel (R= 5,44 mOhm)

fallen "nur" 326 mV ab, es kommen 97,58 % (13,17 V), also

etwa ein halbes Volt mehr an! Und dadurch wird

entsprechende Leistung in Form von Wärme vom Kabel

abgegeben, beim oben verwendeten 10 mm²-Kabel etwa 50 W,

beim 25 mm²-Querschnitt immerhin noch ca. 20 W!

Wieso diese Rechnung? Diese Spannungsschwankungen an der Endstufen wirken u.a. klangverschlechternd und sorgen für Störungen.

5. Lässt sich die Stromversorgung noch verbessern? /

Wozu Elkos?

Bei der Stromversorgung von der Batterie hilft nur eins:

Querschnitt. Da der Bleiakku meist vorn und die Endstufen

hinten sind, werden hier mehrere Meter Kabel benötigt. 25

mm² sind da sicherlich hilfreich. Auch hilft ein großer

Blei-Akku (66 oder 80 Ah oder mehr) des Fahrzeugs, um

Spannungsschwankungen (kleinerer Innenwiderstand) zu

verringern. Obwohl einige Auto-Hersteller davon abraten,

größere Batterien zu verwenden, gibt es nur wenig Gründe,

die normale nicht durch eine mit höherer Kapazität zu

ersetzen. Allerdings muss bei Fahrzeugen mit

Batterie-Managementsystem aufpassen. Aufpassen muss man

auch bezüglich des Maximalstromes, hier sollte man den

Originalwert nicht allzu weit überschreiten.

Bei einigen Modellen (VW, Opel) soll es aber Probleme mit

der Lichtmaschine geben, da diese meist in kleineren

Motorisierungen unterdimensioniert sind. Also lieber zu

Beginn schon die größeren Motoren kaufen, wenn man das eh

nicht schon getan hat. ;)

Daran denken, man braucht dann die doppelte Wegstrecke, um

mit der Lichtmaschine den Blei-Akku wieder voll

aufzuladen, was im Winter oft lange (Licht,

Scheibenheizung) dauert und bei Kurzstrecken-Fahrten

unmöglich ist. Blei-Akkus haben bei niedrigen Temperaturen

(unter -10 °C) oft weniger als ein Drittel ihrer

Norm-Kapazität.

Bei Verwendung von Elkos (Elektrolyt-Kondensatoren)

werden die Strom-Spitzen (Spannungsabfall über das Kabel

bzw. durch den Innenwiderstand der Batterie) von diesen

Kondensatoren abgefangen, so dass es geringere

Spannungsschwankungen gibt. Geringere

Spannungsschwankungen bewirken bessere Impulsivität und

Präzision. Da Batterien (Blei-Akkus) mit den langen Kabeln

größere Innenwiderstände als Elkos besitzen, sind sie kein

Gimmick, sondern sinnvoll. Das Klangbild wirkt insgesamt

besser, homogener. Der Hochtonbereich klingt so auch

wesentlich transparenter und der Bass ist präziser.

Ein 1 F Elko hält bei 13,5 V und 60 A (!) und plötzlich

abgeschalteter Stromversorgung nach einer Zeit von 0,1 s

(4 Perioden bei 40 Hz) noch eine Spannung von mehr als 7

V.

"Viel hilft viel!" Warum? Da sich Kondensatoren bei

Widerstandslasten in Form einer e-Funktion entladen (im

Gegensatz zu Akkus), halbiert sich mit doppelter Kapazität

auch die Spannungsdifferenz bei gleichem Strom.

Deshalb kann man auch nicht berechnen, welche Kapazität

hier im Fahrzeug ausreicht, sondern nur schätzen.

Je näher der Anschluss der Elkos an den Verstärker, desto

besser. Deshalb haben sich zusätzliche Elkos in den

Endstufen an der höheren Spannung besonders bewährt,

leider sind die Kapazitäten dort etwas geringer, denn die

Kondensatoren müssen den dortigen hohen Spannungen

standhalten, dafür sind die Ströme geringer. Je näher sie

an der Endstufe sind, desto kleiner ist ihr

Innenwiderstand und die Induktivität des Kabels, d.h.

desto "schneller" können sie die Spannung nachliefern.

Außerdem können sie trotz geringerer Kapazität durch die

hohe Spannung größere Energien speichern.

Externe Elkos müssen also sehr nah an der Endstufe

angebracht werden. Damit sie gut funktionieren, sind

weniger als 10cm (4 inch) Kabel mit ausreichend

Querschnitt (z.B. 10...16 mm²) bis zur Endstufe nötig.

Elkos mit Elektronik haben zwar Vorteil bei der

Handhabung, besitzen aber meist einen etwas größeren

Innenwiderstand als gute, einfache Exemplare. Der

Innenwiderstand (ESR) ist aber allein nur bedingt

aussagekräftig, denn auf die gesamte Impedanz kommt es an.

Beim Anschluss der Elkos ohne Ladeelektronik würde zu

Beginn (Aufladen) ein sehr großer Strom fließen, deshalb

muss der Elko langsam aufgeladen werden, ein Widerstand

(10 ... 33 Ohm mit mind. 1 Watt) in Reihe zur

Strombegrenzung und nach 50 ...180 Sekunden (bei 1 F) ist

der Elko voll genug, um den Widerstand wegzulassen, also

diesen zu überbrücken und den Elko dann direkt an die

Betriebsspannung zu hängen.

Die Aufladespannung am Elko entspricht folgender Kurve:

U(t) = Umax * (1 - e^(-t/(R*C))

R*C=tau (Zeitkonstante in s mit R in Ohm und C in Farad)

Für die Entladung (z.B. beim Ausbau) wird der gleiche

Widerstand R parallel zum Elko geschaltet, um ihn zu

entladen, nachdem man den Elko vom Netz getrennt hat.

Die Entladespannung am Elko mit einem Widerstand

entspricht folgender Kurve: U(t) = U0*(e^(-t/(R*C))

1 Tau entspricht ca. 37 % beim Entladen (bzw. 100 % - x =

63 % beim Aufladen, das ist immer symmetrisch)

3 Tau enstprechen 5 % beim Entladen,

4,6 Tau entsprechen 1 %beim Entladen,

6,9 Tau entsprechen 0,1 %beim Entladen.

Üblicherweise nimmt man 5 Tau als quasi voll aufgeladen

oder voll entladen an.

Die Entladespannung am Elko mit einem konstanten Strom i

ergibt sich zu U(t) = U0 - i*t (U in Volt, i in

Ampere, Zeit in Sekunden)

6. Was ist Class-T oder welche Endstufentypen gibt es?

Endstufen sorgen dafür, dass die entsprechende

Wechselspannung (Töne) mit hoher Spannung (meist 10-60V)

zur Verfügung stehen, auch wenn eine Last von wenigen Ohm

daran hängt und so große Ströme fließen. Gesteuert werden

diese über Transistoren. Während früher hauptsächlich

bipolare Typen zum Einsatz kamen, werden seit geraumer

Zeit immer mehr Feldeffekt-Typen (z.B. MOSFET) eingesetzt.

Diese besitzen zahlreiche Vorteile.

Da Transistoren keine ideale, lineare Kennlinie besitzen,

hängt die Wiedergabequalität auch von der Dimensionierung

ab.

Die Class (Klasse) gibt an, in welchem Arbeitspunkt man

die Endtransistoren betreibt. Jeder hat seine Vor- und

Nachteile:

Bei Class-A-Betrieb liegt er genau in der Mitte

der Betriebspannung, was eine hervorragende Linearität,

aber eben den sehr schlechten Wirkungsgrad (nur wenige

Prozent) bedeutet. Große Leistungen (>100 W) sind damit

kaum erreichbar, da sich die dabei entstehende Wärme nur

noch schwer über Kühlkörper abführen lässt. Eine solche

Endstufe ist zig-mal mehr Heizung als NF-Verstärker. Die

Stromaufnahme hängt hier nicht von der Aussteuerung ab, es

fließt immer der gleiche Strom durch die Endtöpfe.

Endstufen nach Class-A werden nur in Vorstufen und bei

einigen, wenigen Home-HiFi-Amps benutzt.

Class B lassen sich sehr hoch aussteuern und haben

einen hohen (maximal knapp 80 %) Wirkungsgrad, jedoch gibt

es starke Nichtlinearitäten bei Nulldurchgängen und

Kleinsignalen. Das erhöht unter anderem den Klirrfaktor

deutlich. In Billig-Nachrüstendstufen für Autos oder alte

TV-Lautsprecher-Ansteuerung wurden sie schon verwendet.

Der übliche Kompromiss sind so genannte AB-Endstufen,

deren Arbeitspunkt "dazwischen" liegt und diese

Verzerrungen reduziert. Eine AB-Endstufe hat bei ca. 2/3

der Vollaussteuerung die maximale Leistungsaufnahme. Wieso

das? Ist der Transistor voll offen, fließt zwar der

maximale Strom, es fällt aber nur eine geringe Spannung

über ihn ab, also im Übergangsbereich (weit, aber nicht

voll offen bei großem Strom) ist die Verlustleistung am

größten. Der maximale, theoretische Wirkungsgrad liegt wie

bei Class-B bei 78,5%.

Bei Class C liegt der Arbeitspunkt noch höher, so

ist er für analoge NF-Anwendungen nicht sinnvoll, solche

Endstufentypen werden üblicherweise nur im HF-Bereich

eingesetzt.

Class D erlaubt eine quasi digitale (entweder voll

auf oder voll zu) Ansteuerung, das heißt, die Signale

werden moduliert und anschließend geglättet, also am Ende

die hohe Schaltfrequenz (HF) herausgefiltert, PWM- oder

PFM-Prinzip also. (Pulsbreiten- oder

Pulsfrequenz-Modulation) Die Schaltfrequenz liegt bei

mind. dem 10-fachen, typischerweise bis etwa dem 30-fachen

der oberen Grenzfrequenz. (also 200...600 kHz)

Leider besitzen diese Endstufen oft eine etwas schlechtere

Klangqualität. Class-D werden deshalb nur bei extrem

großen Ausgangsleistungen im Car-HiFi-Bereich für den Bass

verwendet. Ein Problem ist zum Beispiel dabei das am

Ausgang liegende passive Filter (LC-Tiefpass), das die

Schaltfrequenz filtern muss, dieses erhöht aber auch

wieder den Innenwiderstand. (durch die in Reihe liegende

Spule) Durch den höheren Wirkungsgrad finden sie seit

vielen Jahren immer breitere Verwendung, auch im HiFi- und

PA-Bereich.

Auch so genannte Class-T-Endstufen (T steht für

den damaligen Hersteller Tripath) haben ebenfalls diesen

hohen Wirkungsgrad einer Class-D, bieten jedoch durch

zusätzliche digitale Regelung und Überrechnung (DSP) eine

wesentlich bessere Klangqualität, die etwa auf A/B-Niveau

liegt. Sie sind klanglich den originalen Class-D

überlegen, sind aber (meine Meinung) ebenfalls nur für den

Bassbereich zu empfehlen.

Im Car-HiFi werden solche speziell-gesteuerten Amps oft

auch als Class X bezeichnet. (Hier werden auch

andere Chips zum überrechnen verwendet...)

Da die so genannten Digital-Endstufen (Class-D, Class-X

und Class-T) einen hohen Wirkungsgrad von etwa 80...95%

haben, liefern sie also bei gleicher Wärmeabgabe (und so

annähernd gleicher Gehäusegröße) etwa 50...80% mehr

Ausgangsleistung.

Class-G-Endstufen arbeiten nach dem

class-AB-Prinzip, haben aber zwei Betriebsspannungen, und

je nach Aussteuerung wird die mit der geringeren

Verlustleistung verwendet.

Neu im Auto-Bereich ist Class-H. Das Konzept

stammt aus dem PA-Bereich. Hierbei handelt es sich um eine

spezielle Endstufe, die mehrere Anzapfungen und so mehrere

Betriebsspannungen hat, so dass der Wirkungsgrad hier

höher als bei reinen Class-AB-Amps ist, trotz analoger

Ansteuerung. In Autoradios ist es teilweise auch ein

integrierter Endstufen-IC verbaut, der bei niedrigen

Spannungen (Bordnetz) die Leistung normal nach Class-AB

produziert. Erreicht die Ausgangsspannung die

Betriebsspannung, kann man ja normalerweise nicht höher

aussteuern, es beginnt das Clipping. Bei diesen

Endstufenschaltkreisen ist jedoch eine Ladungspumpe

(charge pump) integriert, die eine höhere Spannung (rein

theoretisch fast doppelt so hoch) in einem Elko speichert

und diesen zyklisch auflädt. So ist in der Praxis etwa die

doppelte Leistung (Spannung ca. 40...50 % über Ub)

möglich. Im Brückenbetrieb wird das ganze wie gewohnt

doppelt aufgebaut und das Signal des einen Endstufenteils

in der Phase gedreht. So sind auch bei 13,5 V Bordnetz im

Auto an 4 Ohm etwa 50...80 W pro Kanal erreichbar. Die

Hauptvorteile sind die preiswertere und kleinere Bauform

gegenüber "richtigen" Netzteilen. Die Verlustleistung ist

dann aber trotzdem entsprechend hoch.

Nachteilig ist die geringere Dauerleistung und der höhere

Klirrfaktor bei der Ladungspumpenversion, da die

gespeicherte Spannung nur für kurze Zeit verfügbar ist.

Zum Dämpfungsfaktor siehe Frage

14.

Erst mal prinzipiell:

Der elektrische Widerstand gibt an, welchen Widerstand dem

Strom entgegengestellt wird, also wie groß der

Spannungsabfall über diesen Widerstand bei einem

bestimmten Strom ist. Eine Spannungsquelle, etwas anderes

ist eine Endstufe auch nicht, stellt eine Spannung zur

Verfügung, je kleiner der Widerstand der daran

angeschlossen wird, desto größer der Strom (I=U/R), das

Produkt aus Strom und Spannung ergibt dann die Leistung

(P=U*I). Eine Besonderheit stellt der Widerstand von

Spulen und Kondensatoren an Wechselspannungen dar, da er

Phasenverschiebungen verursacht. Also fließt der maximale

Strom quasi zu einer anderen Zeit als beim

Spannungsspitzenwert bei Wechselspannungen. Dieser

Widerstand und die Phasenverschiebung ist zudem auch

frequenzabhängig. Bei Kondensatoren wird der Widerstand

mit höherer Frequenz kleiner, bei Spulen höher.

XC = 1 / (2*pi*f*C) (*-j)

(negativ imaginär komplex)

XL = 2*pi*f*L (*j) (positiv

imaginär komplex)

Z = R + X*j = r exp (j*phi)

Das j (mathematisch eigentlich i) kennzeichnet den

komplex-imaginäre Anteil des Widerstandes, da er sich

nicht phasengleich verhält.

r = IZI=sqrt(R*R+X*X) ist der Betrag von Z, phi

=arctan(X/R) der Phasenwinkel

Jedes Lautsprecherchassis oder -System hat einen

Nennimpedanz (auch Nennscheinwiderstand Z), sie liegt bei

Auto-Lautsprechern (fast) immer bei gerundeten 4 Ohm. Der

"richtige" Widerstand ist abhängig von der Frequenz und

ist üblicherweise bei Gleichspannung (0 Hz) am geringsten,

dort (Gleichstromwiderstand Re) beträgt er etwa 80 % von

Z.

| So ungefähr ändert sich der

Wechselspannungswiderstand des Lautsprecher

abhängig von der Frequenz. Bei diesem angenommenen

4-Ohm-Chassis liegt der Gleichstromwiderstand Re

bei 3,1 Ohm, Bei der Freiluftresonanz fs (hier 30

Hz) steigt der Widerstand auf sein 1. Maximum (26

Ohm), bei diesem Verlauf (abhängig von Höhe und

Breite des Anstiegs) ergibt eine Gesamtgüte Qts

von etwa 0,400. Der Anstieg zu den höheren

Frequenzen resultiert aus der

Schwingspulen-Induktivität (ca. 3 mH). Die Einbaugüte Qtc und die -Resonanzfrequenz fc steigen beim Einbau in ein geschlossenes Gehäuse dann an. |

|

Unten ist die Anschlussweise für die Reihen- und

Parallelschaltung zu sehen. Bei zwei parallel geschalteten

4 Ohm Lautsprechern beträgt die Gesamtimpedanz dann 2 Ohm,

wurden sie in Reihe geschaltet, beträgt sie insgesamt 8

Ohm.

Bei 4 gleichen Systemen mit jeweils 4 Ohm schaltet man

jeweils 2 Chassis parallel (deshalb 2x2 Ohm) und diese

beiden dann in Reihe (oder andersherum), erreicht man bei

4 Systemen dann wieder eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm.

Um klanglich keine Probleme zu bekommen, sollten nur

absolut gleiche Lautsprecher zusammen geschaltet werden.

Bei Reihenschaltung ist das Pflicht.

Auf die Impedanz muss geachtet werden, da die der Lautsprecher nicht unter die fallen darf, die als Minimum vom Verstärker (Endstufe) gefordert wird. Im Car-HiFi-Bereich sind Endstufen meist 2-Ohm-stabil, also können alle Lautsprecher mit 2 Ohm oder mehr angeschlossen werden. Im Home-Hifi gilt allgemein 4 oder 8 Ohm als Minimum. Bei kleineren Werten wird es kritisch, wenn mehr als Teil-Last "gefahren" (größere Lautstärken) wird. Dadurch wird der Strom durch die Endstufentransistoren zu groß, so dass die dabei schnell zerstört werden können, wenn keine Schutzschaltungen gegen Überstrom und Übertemperatur vorhanden sind.

Größere Impedanzen bei analogen Transistorverstärkern

(Klasen A, B, AB, G, H) schaden nicht, im Gegenteil, die

Endstufe wird nicht so stark belastet, was

Spannungsschwankungen des Netzteils geringer hält. Je

größer jedoch dieser Scheinwiderstand, desto kleiner wird

aber die abgegebene Leistung! -> Hat ein Verstärker

eine Sinusleistung von 100 W an 4 Ohm, könnte er

theoretisch nur noch die Hälfte an einen 8

Ohm-Lautsprecher abgeben, praktisch liegt die

Ausgangsleistung durch das entlastete Netzteil und

kleinere Verluste meist bei etwa 60...70 W. Bei digitalen

Verstärkern (class-D) gibt es auch eine maximale Impedanz,

da das passive Tiefpassfilter nur für einen kleinen

Bereich optimiert werden kann.

Auch 4- und 1-Ohm-stabile Endstufen existieren, also auf

die Kennzeichnung achten! Besonders Autoradio-Endstufen

sind im allgemeinen nur 4-Ohm-stabil!

Anders verhält es sich bei digitalen Endstufen (class D,

T): Durch das passive L-C-Ausgangsfilter funktionieren

hier nur Lautsprecher im definierten Bereich z.B. 4-8

Ohm.

Eine Besonderheit gibt es beim Brücken von Endstufen zu beachten: Dieses "In-Reihe-Schalten" der Endstufenausgänge ermöglicht das Verdoppeln der Ausgangsspannung, was bei gleicher Lautsprecherimpedanz eine Leistungs-Vervierfachung bewirkt. Da u.a. durch den höheren Strom auch die Verluste steigen, erhöht sich durch die Leistung nun bei der stärkeren Belastung (halbe Impedanz pro Kanal) meist aber immer noch auf 200 ... 300%. In der Praxis heißt das, dass auch an eine gebrückte 2-Ohm-stabile Stereo-Endstufe nur ein Lautsprecher mit mind. 4 Ohm angeschlossen werden darf, da sonst der Strom zu groß wird. Das ist auch bei Trimode-Betrieb zu beachten, wenn jeweils zwei 4-Ohm-Systeme und ein Subwoofer an einer Stereo-Endstufe betrieben werden sollen. Ohne Frequenzweiche (z.B. bei Bandpass-Gehäuse) muss an einer 2x2-Ohm-Endstufe, an der an jedem Kanal ein 4-Ohm-System hängt, ein Subwoofer eine Impedanz von mind. 8 Ohm haben!

Weiteres Brücken, also in-Reihe-Schalten weiterer

Endstufenkanäle, z.B. bei einer 1-Ohm-stabilen

4-Kanal-Endstufe, funktioniert in der Regel (99% aller

Endstufen) nicht! Grund dafür sind die gleichen Potenziale

der Stromversorgung beim Netzteil.

Das gilt auch für Autoradioenstufen, sind diese

(High-Power) bereits gebrückt, ist weiteres Brücken nicht

möglich, da man durch das 12-V-Bordnetz die

Ausgangsspannung nicht weiter erhöhen kann.

Weiterhin: Jeder Lautsprecher hat einen "Plus- und einen

Minuspol". Manchmal ist nur ein farbiger Punkt vorhanden,

das ist der +. Auf diese Kennzeichnung muss geachtet

werden, da die Lautsprechermembran nur nach vorn schwingt,

wenn eine positive Spannung am + anliegt. Eine

Schalldruckerhöhung findet nur statt, wenn alle Membranen

phasenrichtig (zum gleichen Zeitpunkt mit der gleichen

Auslenkung) schwingen. So ist die Polarität bei Parallel-

und Serienschaltung, wie im Bild oben dargestellt,

unbedingt zu beachten. Sonst verringert sich bei

entsprechend großer Wellenlänge der Schalldruck sogar, da

sich die Schallwellen auslöschen.

An Weichen kann trotzdem eine Verpolung beim Hoch- oder

Mitteltöner, b.z.w. dem Subwoofer richtig sein, da

Frequenzweichen die Phase verschieben, es also in der

Summe zu Auslöschungen kommen kann. 180°

Phasenverschiebung entsprechen einer Verpolung.

Fehlt die Kennzeichnung: Mit einer 1,5V-Batterie testen.

Diese direkt mehrfach kurz (nur 1...2 Sekunden) an die

Lautsprecheranschlüsse halten. Bewegt sich die Membran

beim Anlegen nach vorn, entspricht der Pluspol der

Batterie dem Plus des Lautsprechers. Allerdings sollte man

diese Methode nur zum Testen von Tief- und Mitteltönern

verwenden, da Hochtöner dabei schnell zerstört werden

können.

8. Wie werde ich Störungen los?

Davon bleibt im Car-HiFi-Bereich kaum einer verschont:

Brummen, Rauschen, Knacksen, Surren, das alles ist

möglich, aber unerwünscht! Am häufigsten ist mir dabei das

drehzahlabhängige Surren bei leisen Lautstärken begegnet.

Leider haben Störungen manchmal mehrere Ursachen.

Es entsteht durch die Zündanlage des Motors und/oder durch

eine unsaubere Spannungsversorgung der Lichtmaschine. Aber

auch alle anderen Verbraucher und elektrischen Teile

können Störungen verursachen.

Über mehrere Wege kann es sich ins Tonsignal

einschleichen:

- Aufgrund der Differenzspannungen in der Fahrzeugmasse (Masseschleifenprobleme) (90% aller Fälle)

- Einstreuung der Fahrzeugmasse auf das Cinch-Kabel (kapazitive, induktive Kopplung)

- Direkt über die Stromversorgung (Zündung) Das

Bordnetz ist sehr unsauber!

- Seltener gibt es Elektromagnetische Leitungs- und Strahlungskopplung.

Man erkennt Ursache Nr. 3 leicht daran, dass die Endstufe auch ohne Cinch-Anschluss die Störungen bei laufenden Motor von sich gibt. Zur Beseitigung hier hilft dann meist nur ein Filter (mit Unterstützung weiterer Elkos) in der Stromversorgung oder eine bessere Endstufe.

Will jemand so ein Teil selber bauen: Ein solcher Filter ist ein Tiefpass, also eine Spule in Reihe und dahinter Kondensatoren gegen Masse. Für die Spule gilt: je größer, desto besser. Größere Werte zu erzeugen ist aber schwierig und meist nicht praktikabel, da der Widerstand der Stromversorgung ansteigt. Hier ist ein ausreichend großer Drahtdurchmesser notwendig. Siehe dazu in die Tabelle unter FAQ#4. In allgemeinen macht man das nur bei Radios und nicht bei Endstufen, da die durch ihr eigenes Netzteil die Spannung sowieso sieben sollten.Für die ersten beiden Ursachen (eigentlich generell) gilt:

Sternförmige Masseführung!

EINE gemeinsame Masse, das bedeutet 2 Stromversorgungskabel für Plus und Minus getrennt zum Verstärker, dann ist die Endstufe isoliert von der Fahrzeugmasse zu befestigen. Werden beide Leitungen noch verdrillt, reduzieren sich Einstreuungen (z.B. von der Fahrzeugmasse) und Spannungsschwankungen (bessere Kapazitäts- und Induktivitätswerte) nochmals. Auch sollte man die Stromversorgung des Radios vielleicht nicht direkt vom "verseuchten" Stromnetz aus dem Motorraum sondern von der Batterie oder Endstufe abnehmen. Im NF-Bereich sollte man immer einen zentralen Massepunkt wählen und von dem aus sternförmig alle Geräte angeschlossen werden.

Doch das allein reicht manchmal nie, denn das Radio, was über die Endstufen mit den Cinch-Kabeln verbunden ist, hängt direkt irgendwo anders an der Fahrzeugmasse. Also ist auch das Autoradio idealerweise isoliert zu befestigen und deren Masse nicht an den dafür vorgesehenen Anschluss aus dem Kabelbaum (z.B. ISO-Stecker) anzuschließen, sondern über ein querschnittstarkes Kabel (werden die Radio-Endstufen nicht benutzt, reichen schon 1,5 mm², sonst besser 6 mm²) mit dem gleichen Massepunkt der Endstufen (Batterie) oder mit der Endstufe selbst zu verbinden. (Bevor man das Kabel des Strom-Adapters zerschneidet, nachsehen, oft kann man das schwarze Radio-Massekabel einfach von der Karosserie abschrauben.

Eine kleine Hilfe ist auch, dass man die Autoradioendstufen nicht benutzt und wenn möglich abschaltet, wenn man eine große Endstufe über die Cinch-Leitung dranhängen hat.

Optimal wäre eine minimale Spannungsdifferenz zwischen Endstufe und Radio.

Das mit der Masse muss probiert werden, manchmal reduziert auch eine gute Masse-Verbindung von Radio und Endstufe die Störungen. Dann waren die Kabel sicher nicht dick genug.

Ein Problem mit der Fahrzeugmasse bei neueren Autos sind auch die geklebten oder punktgeschweißten Karosserieteile, die nun mal keine guten elektrischen Verbindungen ermöglichen. Auch hat Eisen einen etwa sieben mal höheren spezifischen Widerstand als Kupfer.

Um die Einstreuungen, die auf das Cinch-Kabel "einfallen", zu reduzieren, hilft nur das richtige Cinch-Kabel. Am besten sind hier die Versionen mit 2 verdrillten Innenleitern (kein Koaxial-Aufbau) und mehrfacher Abschirmung. (double-shielded Twisted-Pair)

Da das Störsignal direkt auf den Schirm einfällt, darf dieser kein Tonsignal transportieren. So ist der äußere Schirm nur auf einer Seite des Cinch-Kabels mit der Masse zu verbinden (Antennenwirkung), den Transport der Töne übernehmen ausschließlich die beiden Innenleiter. Weiterhin sorgen die verdrillten Innenleitungen dafür, dass sich eventuell einfallende Störungen gegenseitig auslöschen.

Weiterhin sind große Pegel auf dem Cinch-Kabel von Vorteil, da sich so direkt das Signal-Geräusch-Verhältnis erhöht, üblich sind dafür schon Ausgangsspannungen vom Autoradio von z.B. 4V, die Endstufe muss damit aber umgehen können.

Weiterhin hilft auch (ab und zu je nach Auto) eine zusätzliche Entstörung der Zündanlage (abgeschirmte Zündstecker und Leitungen). Eine kurze Entfernung zwischen Endstufe und Radio ist weiterhin äußerst nützlich, weshalb bei problematischen Autos eine kleinere Endstufe in Radionähe den großen Boliden im Kofferraum manchmal vorzuziehen ist.

Was sonst immer hilft: Symmetrische Verkabelung mit

getrennter Masse, oder mindestens verdrillte, niederohmige

Signalleitungen. Warum man die symmetrische Verkabelung

(im PA- und Studio-Bereich Standard) nicht generell im

Auto für Audio benutzt, ist mir schleierhaft. Weiterhin

wäre auch die Übermittlung per (potentialfreien)

Lichtwellenleiter eine ideale Möglichkeit, Störungen so zu

verhindern. Allerdings arbeiten LWL nur bei digitalem

Signal quasi ideal.

Hilft das alles nicht, muss man zwei (soundtechnisch nicht

ideale) Trenntrafos oder ein Optokoppler-basierendes

Trennsystem einsetzen.

Bei einer älteren Pioneer-Endstufe half mir bei einem

Einbau nur eine Modifikation der Eingangsstufen mit einer

Reduzierung des Eingangswiderstandes, um die Störungen

wirklich stark abzuschwächen.

Dazu noch einige Bemerkungen: Je höher der

Eingangswiderstand, desto stärker können Störungen

einfallen. Bei richtig hochohmigen Leitungen

(Megaohm-Bereich) kann man quasi "auf den blanken Draht

sprechen und Radio hören". Durch Verringern der Impedanz

werden die Störungen reduziert, so dass bei extrem

niederohmigen (wenige Ohm) überhaupt keine Abschirmung

mehr notwendig wäre, wie es bei Lautsprecherleitungen der

Fall ist. Doch leider steigen dadurch die Ströme an, denn

die vorige Ausgangsstufe muss diese nachfolgende

versorgen. Ist sie selbst nicht genügend niederohmig

(Innenwiderstand), gibt es Pegelverluste. Auch steigen die

Größen der Koppelkondensatoren dadurch proportional an, so

dass bei den nur wenigen Ohm-Bereich große Elkos (z.B.220

uF bei 100 Ohm) nötig sind.

9. Wozu ein Subwoofer?

Diese sollen die ganz tiefen Frequenzen wiedergeben, die

die kleinen Frontsysteme nicht, nicht tief genug, nur

schwach oder nur mit zu kleinem Pegel bringen. Im

allgemeinen sind das Frequenzen unter 100 Hz, weshalb eine

(meist aktive) Frequenzweiche dem Woofer mit einem

Tiefpass zu größeren Frequenzen hin stark im Pegel

reduziert.

Um den Klang des Frontsystems zu verbessern, benutzt man

meist noch einen aktiven Hochpass, die die tiefen,

leistungsraubenden Töne fern halten.

Subwoofer nutzen die Schwäche des menschlichen Ohres, dass

man Frequenzen unter 200 Hz wegen der großen Wellenlängen

räumlich nicht orten kann. Die obere Grenzfrequenz des

Subwoofers sollte aber trotzdem immer unter 120 Hz liegen,

da normale Filter nicht ideal sind und auch im

Frequenzbereich über der Trennfrequenz noch Anteile

durchlassen.

Um tiefe Frequenzen mit gleichem Pegel zu erzeugen, braucht man größere Membranflächen und leider auch wesentlich mehr Leistung!

Sinn und Zweck (?): Wenn ich manche Bass-Orgien erlebe, muss auch ich den Kopf schütteln, denn Pegel von über 130 phon außerhalb des Autos braucht man für "guten Klang" sicher nicht. So etwas gehört nur in Show-Cars.

Arten:

- Gehäusesubwoofer : Im allgemeinen ist das die klanglich beste Lösung. Eine zusätzliche Kiste oder Rolle wurde mit der Bauform und dem Volumen genau auf den Einzellautsprecher abgestimmt. Oft verwendet man Bandpässe, besser sind jedoch meist Bassreflexgehäuse oder geschlossene Boxen. Aber das Prinzip allein sagt nichts über die Eigenschaften aus, da man jedes individuell abstimmen kann. Tipps dazu auf meiner Lautsprecher-Seite. Geschlossenen Kisten sind meist, richtige Abstimmung vorausgesetzt, den anderen in Sachen Präzision überlegen, reichen dafür aber nicht so tief hinab in den "Frequenzkeller", wie z.B. Bassreflexboxen. Industrielle Bandpässe werden oft unpräzise abgestimmt, um kleine Volumen zu ermöglichen: Physikalische Faustregel: Je größer der Wirkungsgrad (Schalldruck/SPL) und je tiefer es gehen soll (ausschlaggebend ist hauptsächlich die Freiluftresonanzfrequenz fs) desto mehr Volumen ist bei präziser Abstimmung nötig.

- Free-Air-Betrieb : Free-Air-Betrieb bedeutet,

dass der Lautsprecher durch seine hohe Gesamtgüte (Qts

über 0,5, oft sogar >0,6) für geschlossene Gehäuse

mit sehr großen Volumen gedacht ist. Deshalb benutzt man

kein zusätzliches Volumen, sondern verwendet das des

Kofferraums, was im allgemeinen ja größer als 300...1000

Liter ist. Free-Air-Chassis sind klanglich meistens

nicht optimal und stören meiner Meinung nach auch den

Innenraum. Die Wahrscheinlichkeit ist auch geringer,

dass das Auto aufgebrochen wird, wenn der Innenraum

einfach, naja sagen wir mal "biederer" aussieht. Wenn

man die Ablage hinten und auch das Doorboard mit

Akustikbespannstoff bezieht, sieht man (fast) gar

nichts, was das Risiko wieder reduziert, obwohl die

Anlage gut klingen kann. Wenn man sich die Güten

(Qts-Werte) der Lautsprecher ansieht, die als Free-Air

verkauft werden: Teilweise Werte über 1,0! Das kann

nicht gut klingen, nur dröhnen! Fragen zu diesen

Parametern? Tipps dazu auf meiner Lautsprecher-Seite.

Das Free-Air-Prinzip erlaubt aber die Möglichkeit, den

großen Kofferraum nicht zu verlieren, wenn man etwas

transportieren möchte, und trotzdem tiefe Bässe zu

erzeugen. Vorausgesetzt jedoch, man verwendet das

richtige Chassis zum passendem Kofferraum. Abhängig vom

Volumen des Kofferraums (so auch Gepäck-Größe) verändert

sich der Tiefgang und die Präzision. Der Qts von

Free-Air-Chassis sollte zwischen 0,5 und 0,6 liegen.

Leider bieten solche präzisen Free-Airs oft nur wenig

Druck im Tiefstbassbereich unter 50Hz.

Wenn man nicht zu viel herumsägen will, sind Free-Airs nur

bei Kombis, Fließhecks oder Kompaktwagen eine sinnvolle

Möglichkeit. In Limousinen gibt es oft Probleme beim

Einbau. Aufpassen muss man trotzdem bei der Ablage, damit

sich die Lautsprecherchassis nicht zum Geschoss

entwickeln, falls es zum Unfall kommt.

- Reserveradmulde : Eine andere Möglichkeit der Bassunterstützung ist der Einbau eines Subwoofers in die Reserveradmulde. Allerdings wird es meist bei Chassis mit Durchmesser von mehr als 25 cm problematisch, da das Volumen hinter dem Lautsprecher im Vergleich zum Vas relativ klein ist. Hier sind Chassis mit niedriger Resonanzfrequenz (fs<30 Hz), niedrigem Äquivalentvolumen und einer Güte Qts um 0,4 nötig, diese haben jedoch ein etwas niedrigeren Wirkungsgrad. Auf keinen Fall dürfen Free-Air-Chassis mit höheren Güten (Qts über 0,6), größeren Äquivalentvolumen und (oder) etwas höheren Resonanzfrequenzen (fs=30...40 Hz) verwendet werden, da diese durch das zu kleine Volumen sofort dröhnen und durch die höheren Resonanzfrequenzen keine tiefen Bässe erlauben. Problem hier ist meist die ganze Konstruktion richtig dicht zu kriegen.

Hier entscheidet der persönliche Geschmack. Bei kleinem Kofferraum (wie bei Kleinwagen) ist es möglich und auch sinnvoll, vorn ein 3-Wege-System (z.B. mit 20 oder gar 25 cm Tieftöner) einzubauen und den Sub wegzulassen, das ist dann allemal sinnvoller als einer Mini-Rolle irgendwo. (Besonders bei den relativ großen Türen, die die 2-Türer haben, passen diese Chassis dann auch hinein, wenn sie nicht zu tief sind.

Ich würde im Auto maximal 30er Subs empfehlen, zumal auch eine größere Membran nicht unbedingt mehr Schalldruck oder Tiefgang bringen.

- Aktivsubwoofer? : Diese Subs benötigen keine externe Endstufe mehr, sie haben eine mit aktiver Frequenzweiche eingebaut. Sie sind daran zu erkennen, dass sie neben dem Eingang (Cinch oder High-Power LS-Input) einen Plus- und Minus-Anschluss zur Spannungsversorgung 12 V haben.

Der Radio-Anschluss:

Autoradios besitzen auf der Rückseite heutzutage

Plastik-Steckleisten, deren Belegung sich unterscheiden,

auch ein ISO-Standard half hier nur wenig. Ich empfehle

aber immer, die Fahrzeug-spezifischen Stecker

beizubehalten und Adapter zu kaufen, dann braucht man

nicht groß herum probieren... Denn diese funktionieren in

99% aller Fälle.

Anlagenverkabelung:

Direkt von der Batterie gehen die 2 dicken Kabel zur

Endstufe, eigentlich reicht auch ein Plus und man nutzt

die Fahrzeugkarosserie als Masse, das führt aber eher zu

Störungen.

Eingeschalten werden die externen Endstufen über den

Remote-Ausgang vom Radio. Hier genügt ein dünnes

Steuerkabel, das üblicherweise beim Cinchkabel dabei ist.

Das Radio liefert hier +12 V gegenüber Masse, dieser

Steuerausgang sollte mit max. 100 mA belastet werden.

Bei mehreren Endstufen empfiehlt sich (je einer für Plus

und einer für Masse) ein massiver (nach außen isolierter)

Block, um das Kabel auf die Endstufen aufzuteilen. Weitere

Sicherungen sind jedoch vor der Endstufe nicht mehr nötig,

wenn sie über integrierte Sicherungen verfügen (ist

eigentlich Standard).

Beachten:

Kurzzeitig vertragen die Kabel (vor allem bei

Raumtemperatur und darunter) jedoch mehr als oben in der

Tabelle angegeben.

Aber auch Sicherungen lösen erst bei längerem

Überschreiten eines wesentlich höheren Stromes aus. Sie

halten je nach Typ und Nennstrom bis zu einer halben

Stunde auch das 1,35-fache ihres Nennstromes aus. Selbst

wenn das doppelte des Nennstromes fließt, löst die

Sicherung erst nach einigen Sekunden (mind. 2 sec. bis hin

zu 1 Minute) aus.

Auszug aus DIN 72 581-3 (Kfz-Flachsicherungen zum Stecken bis max. 32 oder 56 V, Form E):

| Nennstrom IN (A) | Farbe | 1xIN für min 100h |

1,35xIN min.60s max.30min. |

2xIN min.2s max.1min. |

3.5xIN min.0,2s, max.7sec. |

| 20 | gelb | 20 A | 27 A | 40 A | 70 A |

| 30 | hellgrün | 30 A | 40 A | 60 A | 105 A |

| 40 | orange | 40 A | 54 A | 80 A | 140 A |

| 50 | rot | 50 A | 68 A | 100 A | 175 A |

| 60 | hellblau | 60 A | 80 A | 120 A | 210 A |

| 70 | braun | 70 A | 95 A | 140 A | 245 A |

| 80 | natur/weiß | 80 A | 108 A | 160 A | 280 A |

Und wenn man ein 10-mm²-Kabel nimmt und mal einige Sekunden 150 A oder noch mehr drüber jagt, der wird merken, wie warm das relativ dicke Kabel dabei wird.

Bei allen zusätzlichen Einbauten im Auto müssen trotzdem zum Schutz vor Bränden Sicherungen verwendet werden. Bei Fehlern in den Endstufen sprechen die eingebauten Sicherungen an. Eine zusätzliche Sicherung muss jedoch das Kabel selbst sichern, falls es am Ende einen Kurzschluss gibt oder die Isolierung des Plus sich auf die Karosserie durchscheuern sollte. So sind zusätzlich Gummi-Ummantelungen an gefährliche Stellen um das Kabel vorzusehen. Maximal 30 cm von der Batterie entfernt (Versicherungsforderung) ist deshalb im Pluskabel eine Sicherung nötig, die anspricht und auslöst, bevor das Kabels überlastet wird.

11. Wie verbindet man ein Radio der Firma X mit einem

Wechsler der Firma Y?

Das ist eine sehr oft gestellte Frage: Ich rate generell

davon ab, die Wechsler-Radio-Kombinationen von

unterschiedlichen Herstellern zu verwenden. Obwohl es im

Einzelfall klappen kann, können solche Sachen eher

Probleme machen b.z.w. funktionieren überhaupt nicht! Und

die Adapter sind extrem teuer, über 100,- Euro und nur für

wenige Kombinationen überhaupt erhältlich. Auch andere

spezielle Adapter ohne Anpassung kosten eine Menge Geld,

das man besser in den CD-Wechsler investiert hätte. Auch

wenn z.B. der Wechsler wesentlich älter oder jünger als

das Radio ist, können sogar trotz gleichem Hersteller

Probleme auftreten, das wurde schon vor Jahren bei

Blaupunkt-Geräten festgestellt.

Vorher auch bei Werksradios erkundigen, wenn man es

unbedingt nutzen will, von welcher Marke (oder sogar

welcher genaue Typ) der CD-Wechsler sein muss, oft gibt es

nur einige wenige kompatible Typen. Es kann sein, dass man

trotz eines von Blaupunkt produzierten Werksradios einen

Clarion-Wechsler benötigt. (Bei einer Renault-Reihe war

das z.B. mal der Fall.)

So reichen auch meist die bekannte Belegungen der Stecker

beider Komponenten nicht, da sich beide Geräte eventuell

trotz gleicher physikalischen Schnittstelle durch

unterschiedliche Protokolle über die Digitalleitungen

einfach nicht "verstehen"!

Zwar kann bei beiden Geräten die DATA-Leitung verbunden

werden, und trotzdem werden keine Daten übertragen, da

beide Teile ein anderes Protokoll nutzen.

Selbst bei gleichem Protokoll ist es oftmals schwer, den

passenden Original-Stecker zu erhalten.

Link für VW-Radios: www.michaelneuhaus.de/golf/golf4radios.htm

(die benötigen i.d.R. Panasonic-Wechsler)

Jeder legt hier selbst seine Grenzen fest. Das total

übertriebene zehntausende-Dollar-Projekt ist sicher ebenso

weltfremd wie der Versuch mit weniger als 200 EUR eine gut

klingende Komplettanlage einzubauen.

Aber Geld allein sagt nichts über den Klang aus: Eine gute

Anlage im Detail für komplett weniger als 1000 EUR kann

bei entsprechender Komponentenauswahl besser klingen, als

eine doppelt oder 4x so teure.

Viele wollen eine "kleine" Anlage im Auto haben, achten

jedoch nicht mal beim Kauf des Autos auf die Einbaumaße

der Lautsprecher etc. Also, wer später nicht extrem

aufwendig umbauen will, sollte sehen, dass z.B. 16er

Systeme ab Werk in die Tür passen oder genügend Platz für

solche Teile ist. Hauptproblem ist das bei vielen

Kleinwagen, aber auch älteren Autos der unteren

Mittelklasse.

Dazu sind aber auch elektrische Fensterheber zumindest

vorn unbedingt Voraussetzung! Sonst geht die extreme

Bastelei los.

Das Minimum vorn sind 13-er, die dann aber aktiv

abgetrennt sein müssen, z.B. mit einem Hochpass von 24 dB

bei 100 Hz, um den Bass wirkungsvoll von den kleinen

Tieftöner fernzuhalten, um auch bei etwas höheren Pegeln,

die bei der Fahrt im Auto nun mal auftreten, nicht gleich

verzerren oder mit unschönen Höhen die Insassen quälen.

Wer kein Geld hat: Die preiswerteste Möglichkeit für Klang

im Auto ist ein gutes(!) Autoradio mit 4

High-Power-Endstufen und 4 Zweiwegesystemen, vorn 16-er,

hinten: 16 cm, 20 cm, 6x9", was dort passt, aber möglichst

nicht kleiner. Wer will, kann es später mit einem (keinen

Schrott kaufen!) Aktivsubwoofer erweitern, dann hat man

schon (gute Lautsprecher vorausgesetzt) die kleinste

Ausbaustufe einer Car-Audio-Anlage, die sich auch eine

solche nennen darf. Da einige Radios einen direkten

Sub-out besitzen, kann ein Aktivsubwoofer direkt

angeschlossen werden. Leider bieten diese Autoradios für

die Frontkanäle (am Radio) meist keinen aktiven Hochpass

(80 Hz) an, der die kleineren Frontsysteme und die

Radio-Endstufen mit deren geringer Ausgangsleistung (<

20 W) stark entlasten würden.

13. Wie erhöht sich der Schalldruckpegel bei doppelter

Chassis-Anzahl?

OK, gängig sind 2 Meinungen +3 dB oder +6 dB.. was ist nun richtig? ;)

Das Lehrbuch sagt:

Schließt man zwei gleiche Boxen (oder Lautsprecher)

anstatt einer an eine Endstufe an, erhöht sich der

Schalldruck durch die Leistungsverdoppelung um 3 dB und

nicht um 6 dB. Grund dafür: Durch 2 Chassis verdoppelt

sich nicht der Schalldruck, was +6 dB bedeuten

würde, sondern leider nur die abgestrahlte Schall-Leistung

woraus die +3 dB resultieren. Das heißt, es gibt keine

einfache Wirkungsgradsteigerung durch das Erhöhen der

Boxen-Anzahl. Jede Box ist eine einzelne Schallquelle. Das

bedeutet auch, dass man 10(!) gleich laute Schallquellen

benötigt, um eine empfundene Lautstärkeverdoppelung (+10d

B) zu erreichen. Alle diese Angaben gelten unter Freifeldbedingungen.

In der Praxis kommen weitere Abweichungen durch

Interferenzen, Reflexionen, unterschiedliche Richtwirkung

etc. Wer das nicht glaubt, der schaue in Fachbücher über

technische Akustik.

Wichtig: Diese Annahme gilt aber für zwei inkoherente

Rauschquellen. Beide Signal weisen also keine Korrelation

zueinander auf.

Eigentlich gibt es keine einfache Berechnung, da der

Gesamtschalldruck nicht nur von den Einzeldrücken, sondern

auch aus Frequenzinformation und deren

Phasenverschiebungen zueinander abhängt. Das heißt die

Phasenverschiebung jedes Einzelsignals und damit auch die

Distanz des Hörers zu jeder Schallquelle und insbesonderen

deren Differenzen haben ein Einfluss auf den

Gesamtschalldruck.

Geben zwei Lautsprecher das gleiche Signal (also auch mit

gleicher Phase) wieder, verdoppelt sich die

Strahlerfläche, weshalb zusätzlich zu den 3 dB durch die

doppelte Schall-Leistung 3 weitere Dezibel durch die

größere Strahlerfläche kommen. Das heißt, zwei parallel

geschaltete 8-Ohm-Chassis erzeugen dann bei konstanter

Ausgangsspannung 6 dB mehr Schalldruck als ein einzelnes

Chassis.

Leider ist aber nicht nur das Signal selbst entscheidend,

denn kohärente Signale von beiden Lautsprechern bekommt

man nur, wenn der Abstand beider Schallquellen deutlich

kleiner als die kürzeste Wellenlänge des Frequenzbereichs

und der Abstand zu diesen Schallquellen ähnlich ist. Das

funktioniert also in der Realität nur gut im Bassbereich,

da dort Wellenlängen zwischen 20 m (<20 Hz) bis etwa 2

m (170 Hz) auftreten. Im Hochtonbereich dürfte es wegen

Wellenlängen von nur wenigen Zentimetern (2 cm bei 17 kHz)

schwer werden, da hier die Hörposition stark variieren

kann. Je höher die abgegebene Frequenz desto stärker ist

der Pegel abhängig von der Hörposition.

Wellenlänge Lambda = c / f (c:

Schallgeschwindigkeit in Luft 330..340m/s je nach

Temperatur)

Eine Simulation ist in BassCADe vorhanden: (Beispiel 5 m

Breite bei kohärenten 1-kHz-Signal)

abhängig von der Hörposition (Entfernung zu jeder Quelle

unterschiedlich) sieht der Freqenzverlauf dann ungefähr so

aus:

14. Was ist der Dämpfungsfaktor?

Da irgendwann einfache Leistungsangaben und breite Frequenzgänge als Werbeaussage nicht mehr reichten, stürzte man sich auf den Dämpfungsfaktor. Je höher er, desto besser ist die Qualität. So die übliche Meinung: aber wieso?

Steuert eine Endstufe, die ja eine Spannungsquelle darstellt, eine Last (Lautsprecher) gibt es durch das Steuerglied (die Endtransistoren) und die Zuleitungen (Kabelwiderstände) unweigerlich Verluste. Das Problem hierbei, dieser Innenwiderstand der Endstufe begrenzt den Strom und behindert so die möglichst schnelle Reaktion des Ausgangs auf das Eingangssignal. Wird der Widerstand größer, fällt es der Endstufe immer schwerer, den Lautsprecher zu kontrollieren also auch zu dämpfen, da der Lautsprecher starke induktive Anteile hat. Die Einbaugüte des Lautsprechers steigt, Präzision und Impulsivität verschlechtern sich.

Der Dämpfungsfaktor gibt nun das Verhältnis zwischen Innenwiderstand der Endstufe und externer Last an. Ein Dämpfungsfaktor von 400 bei einem 4 Ohm-Lautsprecher entsprechen somit 10 MilliOhm = 0,01 Ohm.

Um den Innenwiderstand zu senken, bleiben nur bessere MOSFET (mit kleinerem RDSon) als Ausgangstreiber zu verwenden und/oder viele von ihnen parallel zu schalten.

Heißt aber im Klartext: Ein hoher Dämpfungsfaktor ist ein Indiz für präzisen Klang, aber seine Angabe allein reicht zur Qualitätsbewertung leider nicht aus.

15. Wie wird ein MP3-Player an das Autoradio angeschlossen?

Viele wollen nicht alte Kassetten- oder CD-Radios weiter benutzen, aber damit MP3s abspielen.

Zum Anschluss gibt es mehrere Möglichkeiten.

1. Die Adapter-Kassette sollte man unbedingt vermeiden, da sie klanglich und vom Rauschen her sehr schlecht ist.

2. Der FM-Umsetzer ist zwar etwas besser aber ebenfalls klanglich nicht überzeugend. (Ist also nur eine Notlösung.) Weiterhin hat man das Problem mit "störenden" echten Radiosendern.

3. Am besten sind Radios mit eingebautem Line-in oder Aux-Anschluss, die sind aber erst bei neueren, nicht den billigsten Radios Standard, bzw. waren früher nur in teuren Modellen vorhanden.

4. Besitzt das Autoradio eine CD-Wechslersteuerung, gibt es zwar einen Stereo-Analogeingang, aber das Radio muss auch auf diesen umschalten, obwohl kein CD-Changer dran hängt. Alte Radios sind manchmal nicht dazu zu bewegen, da hier nur bei über den Bus antwortenden Wechsler der CD-IN freigegeben wird.

Neue Radios lassen sich normalerweise direkt auch ohne Wechsler darauf umschalten. Bei einigen Radios ist dazu eine Änderung in den Einstellungen von CD-Changer auf Line-In nötig, z.B. bei einigen JVC.

Einigen Radios reicht wiederum bereits der nach Masse gezogene CD-Bus, um das zu akzeptieren. Bei einigen Geräten (Blaupunkt?) muss man den Bus-Clock (CL) mit einem Widerstand (1 kOhm) nach Masse ziehen.

Wer will, kann es probieren, aber alles ohne Garantie.

Dann muss man schauen, ob man auf den CD-Eingang umschalten kann.

Einige Hersteller bieten nun aber auch für ihre Radios solche Zusatzkabelsätze oder kleine Steuergeräte an, die den CD-Wechsler emulieren. (Aux-in-Adapter)

nur in polnisch: elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/linein.htm

5. Umrüstung des Radios: Benutzt man alte Kassettenteile in den Radios nicht mehr, lässt sich oft mit etwas Bastelei der analoge Eingang vom Kassettenteil nach außen schleusen. Einige zusätzliche Tricks (damit der Motor nicht läuft, aber das Radio alles korrekt tut) und man kann so ein älteres Radio weiter benutzen. Das dürfte z.B. für Oldtimer interessant sein. (Tipp von einem Leser..)

16. Wie erfolgt der Anschluss eines externen Navis oder der Freisprecheinrichtung ans Radio?

Ich empfehle manchmal eher einen kleinen externen Lautsprecher. (Optimierung im Frequenzbereich der Sprache, das rauscht auch weniger) -> Wenn mir eines von beiden laut in Ohr schreit, weil ich gerade laut Musik gehört habe...das muss ich nicht haben.

Auch ist es oft schwierig, das Radio extern getriggert auf einen Eingang umzuschalten. Diese Funktion bieten nur sehr wenige Radios. Manche haben sie einen direkten Telefon-NF-Eingang, wie z.B. Becker Traffic. Einige neue Radios schalten auch bei Tel.-Mute-in auch auf den Line-Eingang um, das ist aber eher selten.

Wer es doch unbedingt machen will, kann einen Passiv-Mixer benutzen, um die Lautstärke zwischen Musik und extern einzustellen. Beides geht dann zum externen Verstärker. Auf keinen Fall sollte man zwei Ausgänge direkt per Y-Adapter zusammenschalten!

Von der Freisprechanlage kommt meist das MUTE-Signal zum Radio, dass sich dann stumm schaltet. Dieses ist ein open-collector-Eingang, man muss diesen Radioeingang also nach Masse ziehen, um die Funktion zu aktivieren.

17. Wie wird eine zweite Batterie im Auto angeschlossen?

Bei großen Anlagen mit über 1000 W Ausgangsleistung im Kofferraum mit einer Fahrzeug-Batterie vorn im Auto wird häufig eine zweite Batterie an der Anlage empfohlen. Die Fahrzeugbatterie und die Lichtmaschine sollten aber schon entsprechend dimensioniert sein. Eine 1200 W-Anlage (>150A) im Twingo, bei dem die LiMa nur den halben Strom liefern könnte, ist nicht ratsam, da hilft auch die Zweitbatterie zum puffern nur wenig. Die Batteriespannung ist immer niedriger als die Spannung der LiMa bei normaler Fahrt.

Gängig ist die Variante, beide Bleiakkus über ein Kabel parallel zu schalten, das hat aber einige Nachteile:

- Langsame Entladung einer der Batterien, da beide nie die gleiche Spannung abgeben.

- Ungleichmäßiges Aufladen beider Batterien

- War man im Stand etwas übermütig mit dem hören, hält

die Anlage zwar insgesamt länger aus, dann aber kann man

trotzdem das Fahrzeug nicht mehr starten.

Dieser Schalter wird erst geschlossen, wenn der Motor läuft, dafür gibt es auch ein Pin (Generatorpin, Kl. 61 oder L genannt) im Motorraum.

Evtl. ist auch eine Auswertung der Bordnetzspannung möglich. Oder die Drehzahl direkt, denn erst bei mehr als 700...750 U/min dreht der Motor selbst: GALA mit Entprellung.

Kl. 15 allein geht nur, wenn das Radio im Stand ohne den Schaltplus betrieben wird.

Bei laufendem Motor werden beide Batterien vom Fahrzeug versorgt und geladen. Läuft die LiMa nicht, kann man auch die Anlage-Batterie leer hören, das Auto lässt sich danach trotzdem starten.

Nachteil: Dieser Schalter muss zur Sicherheit einem großen Strom standhalten, also mindestens ein spezielles 70-A-Relais.

Diese Trennrelais-Module, die etwa so groß wie ein Blinkerrelais sind, gibt es auch fertig zu kaufen. (z.B. AKR-Relais VW 3C0 951 253 / Wehrle 50 237 015 oder andere Alternativen z.B. von Dietz) Der notwendige Dauerstrom hängt auch von der Größe der Batterie ab. Es gibt für diesen Zweck auch 200-A-Relais.

Das Kabel sollte nicht zu dünn und auch abgesichert sein, zum Beispiel ein Querschnitt zwischen 6...25 mm² mit entsprechender Sicherung.

18. In meinem Auto ist kein Stecker mehr für das

Autoradio, nur einzelne Strippen, Was nun?

Während auch bei alten Radios oft nur ein paar

farbige Kabel herauskommen, sind heutzutage Buchsen in

Radios und im Auto üblich.

Für die Kabel gilt meist rot +12 V, schwarz (oder auch

braun) Masse/Minus, gelb meist zweite +12 V aber auch

manchmal Lichtplus-Eingang, blau meist der Ausgang für die

Automatik-Antenne. Aber das ist nicht standardisiert, also

vorher nachmessen! Eine Lüsterklemme und eine ISO-Buchse

sorgen dann für den richtigen Anschluss.

So wird bei losen Kabeln im Auto gemessen:

(Multimeter):

1. Zuerst ohne Zündung (aus) an jedem Kabel die Spannung

nach einer externen Fahrzeugmasse (Rahmen, Chassis)

messen. So erhält man den Dauerplus. (es dürfte nur ein

Pin mit ca. +12 V sein.)

2. Nun mit "Zündung Ein" an den restlichen Kabeln wieder

die Spannung nach Fahrzeugmasse messen, um an den

Schaltplus zu kommen. Sind mehrere Anschlüsse dabei, ist

es üblicherweise der mit der höheren Spannung.

3. Mit "Zündung ein" nun das Licht einschalten und wieder

die Spannung an jedem der verbliebenen Kabel messen, um

evtl. einen Lichtplus zu erhalten. (Er ist bei 95 % der

Fahrzeuge vorhanden.)

4. Mit einer Durchgangsprüfung (Ohmmeter) im

ausgeschalteten Zustand (ohne Zündung) den Widerstand an

jedem anderen Kabeln nach externer Masse ermitteln, um den

eigentlichen Masseanschluss herauszufinden. (Das muss das

Kabel mit < 1 Ohm sein.)

5. Die evtl. verbliebenen Kabel sind fast immer für

Automatikantenne/remote und evtl. GALA

(Geschwindigkeitssignal). Das GALA-Signal liefert ein

getaktetes Signal, das sich abhängig von der

Geschwindigkeit ändert. (Das lässt sich evtl. über den

AC-Anteil mit einem Multimeter feststellen, sicherer ist

das mit einem Oszi.)

6. Bei angeschlossenem Radio liefert mindestens ein Pin

eine Spannung von knapp +12 V, das kann sowohl der

Remote-Ausgang als auch der telephone-mute-in sein. Mit

einem 100-Ohm-Widerstand nach Masse bekommt man das evtl.

heraus. Bleibt das Potenzial am Radioausgang trotz

Widerstand gleich, dann ist es der Remote-out, wird das

Radio ruhig und sinkt die Spannung durch den Widerstand

auf nahe 0V, dann ist es der mute-in.

7. Um die Lautsprecherkabel (nur bei passiven Systemen

keine Aktivsysteme mit externen Endstufen) in Richtung der

Lautsprecher auszumessen, ist etwas Aufwand nötig. Hier

die restlichen Kabel untereinander den Widerstand messen

und die mit 3...5 Ohm gehören dann jeweils zusammen. An

denen dann eine 1,5-V-Batterie kurz (!!!) anschließen,

dann knackt der zugehörige Lautsprecher und dessen Membran

bewegt sich nach vorn, wenn der Plus-Anschluss der

Batterie am "Plus" des Lautsprechers anliegt. Nicht die

LS-Ausgänge des Radios nach Masse schalten!

VORSICHT! Je nach Fahrzeug (z.B. bei CAN etc.) ist diese

Vorgehensweise auch fehlerträchtig und kann zu Schäden

führen, deswegen gebe ich keine Garantie, dass das oben

beschriebene auch korrekt funktioniert!

An den CAN-Pins (CAN-High, CAN-Low) liegen abwechselnd

getaktet (bis ca. 500 kbd) Werte zwischen Masse und +5 V

an.

19. Gibt es einen Standard-Stecker?

Es existiert eine internationale Norm (ISO), an die

sich aber nicht alle Hersteller (Auto und Radio) halten.

Es sind zwei Stecker eindeutig, einer für 4

Lautsprecher-Ausgänge (Block B Mitte) und einer für die

Stromversorgung (Block A unten) etc. definiert.

Der Lautsprecherstecker (mit 8 Pins) wird von allen quasi

einheitlich belegt, der andere Stecker allerdings nicht.

Zerstörungen des Radios sind aber trotzdem ausgeschlossen.

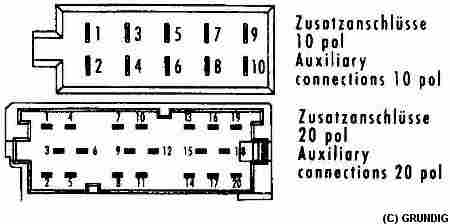

Dazu gibt es den 10- oder den 20-poligen ISO-Stecker (Block C), über den dann Line-out, CD-Wechsler etc. angeschlossen werden können.

In der Norm ISO 10487-1:1992 ist der Stecker selbst festgelegt, in ISO 10487-2:1995 seine elektrischen Eigenschaften.

In den 20-poligen können auch 3 geteilte (gelb 6-polig, grün 6-polig und blau 8-polig) gesteckt werden. Diese mini-ISO-genannten Stecker sind als Adapter erhältlich. Der gelbe für die Pins 1...6 als Vorverstärkerausgang (Line-out), der grüne (Pins 7...12) für Telephone-muting und remote-out etc., der blaue (Pins 13...20) dient zum Anschluss des CD-Wechslers.

Die genaue zum C-Block Belegung ist hier.

Weiterhin haben die Autos diverser Fabrikate ihren jeweils eigenen Stecker, der leider nur in die Werksradios passt. Besonders bei japanischen Radios und Autos sind so oft 2 Adapter nacheinander nötig. Solche Standard-Adapter kosten allein im allgemeinen zwischen bis 10...30,- Euro. Ich empfehle trotzdem, soweit erhältlich, immer Original- Adapter zu kaufen und zu verwenden. Abgeschnittene Stecker und Lüsterklemmen im Autoradio-Schacht müssen nicht sein.

Uralte Radios (vor 1995 vor allem von Blaupunkt und Grundig) wurden oftmals noch mit DIN-Steckern (Lautsprecher und Flachstecker zur Stromversorgung) ausgerüstet.

Die DIN-Belegung dazu ist hier.

Bei den Antennensteckern sind in Europa zwei Standards verbreitet, heute meist 50-Ohm ISO 10599-1:1992 (Abmaße; ISO 10599-2/Cor1:2005 die Eigenschaften). Ausländische Hersteller (Japan) benutzen noch den früher verwendeten langen Rundstecker (für 150-Ohm-Kabel).

Adapter gibt es aber bei jedem guten Händler und sind auch relativ preiswert erhältlich.

Es gibt auch weitere Stecker (fakra oder andere für die GPS-Antenne)

20. Welche Kabel oder Pins werden benötigt?

Die ersten drei werden neben dem Ausgang (Lautsprecher oder Line-out) auf jeden Fall zur Grundfunktion verwendet.

- Der Dauerplus (Klemme 30) liegt (wie der Name sagt) immer an, auch wenn kein Zündschlüssel steckt. Damit die Batterie nie entladen wird, darf ein daran angeschlossenes Gerät, wenn der Zündschlüssel nicht steckt, nur einen minimalen Strom (<<1 mA) ziehen. Er wird für die Speicherung der Radioeinstellungen (Uhr, Sender, Lautstärke etc.) und dem Code benutzt.

- Am Schaltplus (Klemme 15 oder 87) liegen erst +12 V an, wenn der Schlüssel steckt, auch wenn bei den meisten Fahrzeugen die Zündung noch aus ist. Vor allem bei japanischen und amerikanischen Autos ist dafür die Stellung ACC (Accessory) am Zündschloss. Damit wird das Radio versorgt und eingeschaltet.

- Masse oder Minus muss zumindest mit dem Gehäuse aber, wenn vorhanden auch mit dem Pin verbunden sein.

- ANT, remote out, Antenna, control, BREM wie auch immer

man diesen Pin bezeichnen kann, er ist ein

+12-V-Steuerausgang, der ursprünglich für das Ausfahren

der Automatikantenne benutzt wurde, heutzutage auch zum

Einschalten der externen Endstufen. Dieser Ausgang darf

je nach Radio nur bis max. 100...500 mA belastet werden.

Einen möglichen Unterschied zwischen Antenna und remote

out kann es dennoch geben: remote out liegt an, solange

das Radio (auch bei CD) eingeschaltet ist, Antenna aber

nur, wenn das Radioteil läuft. Es wird seltener gemacht,

aber ich habe es schon gesehen. Der Hauptgrund dafür

dürfte sein, dass die Automatik-Antenne einfährt, wenn

man kein Radio, sondern CD oder Kassette hört. Sollte

das der Fall sein, muss man den Schaltplus zur

Ansteuerung der Endstufen benutzen.

- Licht, Beleuchtung, Light (Klemme 56), ILL, Illumination ist ein Radioeingang der vom Lichtplus kommt. Sobald am Fahrzeug das Licht eingeschaltet ist, wird z.B. das Radio-Display gedimmt oder ein Hintergrundbeleuchtung auch bei ausgeschaltetem Radio eingeschaltet.

- mute, telephone: Dieser Eingang dient zur

Stummschaltung des Radios für Mobiltelefone Er ist fast

immer low-aktiv, also muss man ihn nach Masse ziehen, um

die Funktion zu aktivieren.

Bei deutschen Fabrikaten beziehen die Radioendstufen ihren Saft hingegen oft über den Dauerplus, ein schwache Schaltplus (auch als Klemme X, Kl. 86 oder Kl. 87 bezeichnet) hat hier nur eine Steuerfunktion. Das ist beim Anschluss des Radios zu beachten. Eventuell ist so (falls die Sicherung kam) ein zusätzliches Kabel zu verlegen. Werden keine internen Radioendstufen genutzt, dürfte es in der Regel immer problemlos funktionieren. Bei einem Radio fließt dann im allgemeinen ein Strom von etwa 0,5...3 A (je nach Typ).

Normalerweise kann man mehrere Endstufen mit den remote-out gleichzeitig einschalten, da auch dieser nur als Steuerfunktion in den Amps genutzt wird, die Eingänge hierfür sind genügend hochohmig.

21. Mein neues Radio im Audi / Opel / Seat / Skoda /

VW speichert die Sender nicht nach dem Ausschalten,

warum?

Bei einigen Autofirmen ist der Schaltplus mit dem

Dauerplus im ISO-Stecker gegenüber der Norm vertauscht,

Nachrüstradios erkennen das nicht selbst, also die beiden

Pins oder Kabel 4 und 7 im ISO-Stecker vertauschen. Auch

andere Anpassungen (z.B. bei anderen Marken) können nötig

sein, am besten dazu in meine ISO-Belegung

schauen.

22. In meinem Auto habe ich mit dem neuen (nicht

Werks-) Radio keinen

UKW-Empfang.

Problematisch bei neueren Autos (z.B. VW-Gruppe) sind

hier die aktiven Antennen (mit eingebautem Verstärker),

die eine Gleichspannung benötigen, damit sie

funktionieren. Hier muss man einen Adaptern suchen, z.B.

bei Conrad

ist er erhältlich. Diese Adapter haben dann neben

Antennen-Ein- und -Ausgang einen Anschluss für eine

Schaltspannung (+12 V) zur Versorgung des Verstärkers, die

dann intern über einfache Filter voneinander getrennt

werden. Wenn man sparen will, kann man auch eine Spule (1

mH) für die Versorgung in Reihe zur Kl.15 und einen

Kondensator (z.B. 100 nF Keramik) in Reihe zum HF-Eingang

am Radio schalten.

Masse des Antennenkabels an Autoradiomasse, Spule: ein

Bein an das heiße Ende (Innenseele) das Antennenkabels,

anderes Bein an den Schaltplus am Radio. Kondensator: ein

Bein an das heiße Ende des Antennenkabels das andere an

den Antenneneingang vom Radio.

23. In meinem Opel wurde ein neues Radio eingebaut. Wie

kann ich die Multifunktionsanzeige auf Uhr stellen?

Wollen Opel-Fahrer die Uhrzeit (wird bei Werksradios

auch für die Radiofrequenz benutzt) auf dem

Multifunktionsdisplay im Auto sehen, ist das rot weiße

Kabel am Display durchzuschneiden und zu isolieren. Auch

durch eine Neu-Parametrierung (Radio-frei) mit einem

Diagnose-Gerät im Opel-AH ist das ohne mech. Eingriff

möglich.

Bei neueren Opel mit BJ nach 2000 muss das aber nicht

mehr so sein...

24. Mein neues Auto funktioniert nicht mehr (richtig), wenn das Radio rausgezogen oder durch ein Nachrüstradio ersetzt wurde.

In neuen Autos und Werksradios wird der CAN-Bus zur Datenübertragung verwendet. Dieses Bussystem muss beim letzten Busteilnehmer terminiert werden. Das kann auch das Radio sein.

Abhängig von der Fahreug-Topologie kann ein Abschlusswiderstand nötig sein Üblich sind hochohmige (4,7 k)Ohm, zentrale (ca 60 R) oder dezentrale (ca.120 R) Terminierung. Dazu einfach mit einem entsprechenden 0,5-W-Metallschicht-Widerstand (kein Draht-R!) den CAN (zwischen CAN-high und CAN-low) anschließen, dann läuft das Auto auch ohne Radio wieder anständig. Aber sichere Kontaktierung und Isolierung!!!

Oder noch schlimmer, der Autohersteller benutzt das Radio als CAN-Gateway etc.

Solche Probleme sind schon bei FORD-Werksradios aufgetaucht.

Dazu: Jede Automobilfirma und meist auch jeder Autotyp hat seine eigene CAN-Matrix. Seltener gibt es auch verschiedene Übertragungsgeschwindigkeiten. (zumindest beim Infotainment-CAN)

Deshalb kann man auch diese Signale nicht so einfach generieren oder übertragen. Hier sind aufwändige Gateways nötig, sie sind aber für einige Typen z.B. bei Dietz erhältlich.

Wenn das neue Werksradio mit CAN läuft, funktioniert es in der älteren Auto-Generation (ohne CAN-Radio) nicht, es lässt sich nicht einmal einschalten, da die Klemme-15-Information über den CAN kommt. Eine einfache Schaltung zur CAN-Erkennung gibt es hier...

Informationen zu Anbietern von Adapter siehe unter Punkt 26 "Lenkradfernbedienung".

In vielen neueren Autos (z.B. Audi, BMW seit 2005) kommt auch der Multimediabus MOST zum Einsatz. Dieser ist optisch und geht von einem Gerät zum anderen.

25. Ich will einen Verstärker anschließen, das Radio hat aber keinen (normalen) Vorverstärker-Ausgang.

Es gibt diverse Typen von Steckern für Vorverstärker-Ausgänge.

1. Japanische Radionachrüsthersteller nutzen direkt Cinch-Buchsen (RCA), die an einzelnen Kabeln hinten herauskommen.